今年,“紧日子”政策仍在继续。

2023年,中央经济工作会议提到“党政机关要习惯过紧日子”。今年3月,财政部部长表示将持续从严从紧控制“三公”经费[财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费]支出,严格执行会议餐饮、资产配置、政府采购等方面的规定。

澎湃研究所持续关注城市“三公”经费。本文是2024年财政观察系列的第4篇,也是2023年“三公”经费观察的续篇。2024年,“紧日子”政策在“三公”经费支出上落实得怎么样?市级政府“三公”经费如何变动,背后又有何原因?

澎湃研究所研究员以长三角城市和万亿城市为研究对象试图回答以上问题。长三角共41个城市,代表区域内大中小城市;2023年GDP万亿城市共计26个,代表全国大城市。除去重复的和未公布数据城市,合计55个有效样本,对全国城市的情况有一定代表性。

“三公”经费回涨背后:恢复公务?车子太旧?

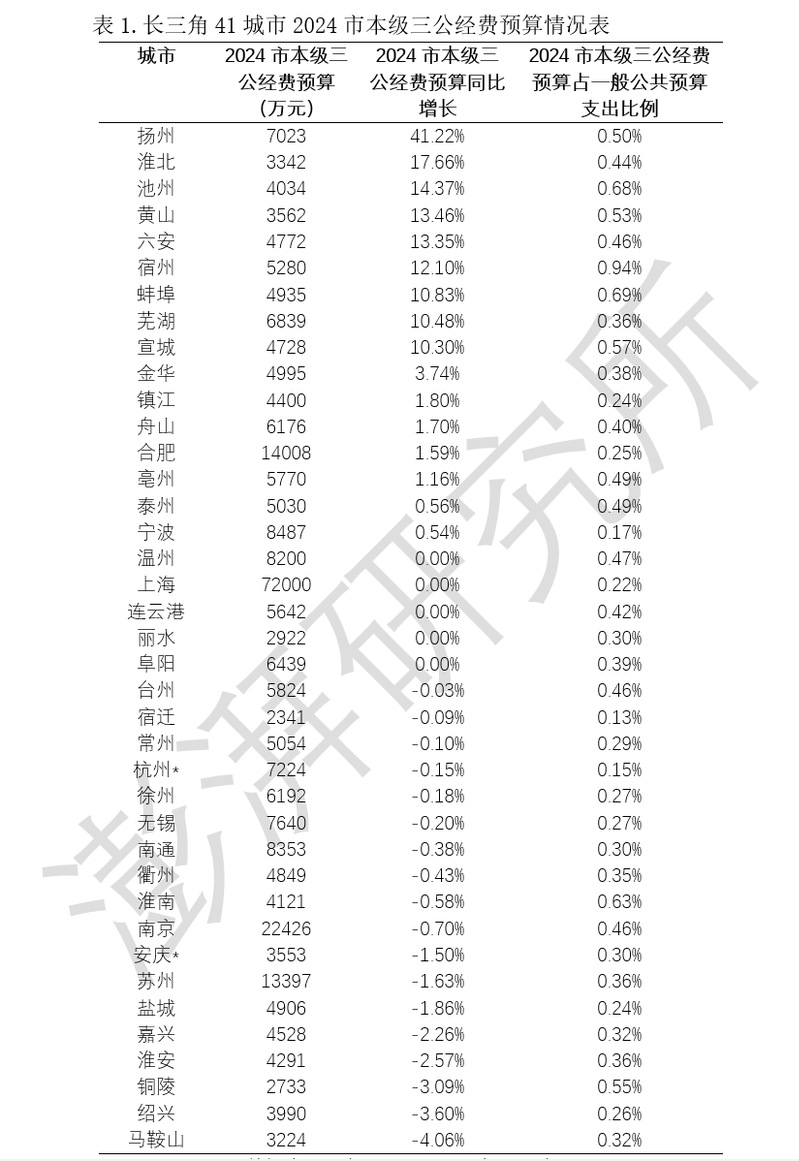

截至5月23日,长三角41个城市中(表1),除去湖州和滁州未公布数据,剩下39个城市中有16个城市(41%),2024年市本级“三公”经费预算相比2023年有所上涨。

其中,江苏省扬州市同比增长41.22%,是长三角地区2024年“三公”经费上涨最高的城市。对此,扬州市财政局解释:“三公经费、会议费、培训费增长较多,主要是各项公务活动逐步恢复至疫情前水平。” 公务恢复为何在扬州尤其明显,暂未看到进一步说明。但是,江苏省除了扬州、镇江(1.8%)和泰州(0.56%)上涨以外,其他10个城市“三公”经费全面下降。

数据来源为各市财政局,口径为市本级

*标城市未公布三公数据,表中数据根据一般公共预算表加总得来

湖州、滁州无数据

同时,安徽省16个城市中,除去滁州未公布数据,有10个城市“三公”经费上涨,其中蚌埠、芜湖、淮北等城市上涨幅度在10%以上。对此,各个城市有统一说明——财政管理调整。比如,黄山市财政局、芜湖市财政局都在说明中提及“省以下法院、检察院财物统一管理改革”。

在浙江省11个城市中,除去湖州未公布数据,金华、舟山和宁波3个城市“三公”经费上涨。浙江省“三公”经费增长最高的金华市(3.74%),其说明是因为“疫情放开后跨地区交流频次增加,相应增加公务接待费预算”。但据金华市财政预算报告,“三公经费与去年持平”。这是因为它调整了去年基数:“高速交警公务用车运行维护费基数下划194.12万元已增加至上年基数中”。

从长三角城市样本可见,“紧日子”政策从中央和省政府落到城市政府后,执行力度出现波动。和罚没收入不同的是,“三公”经费上涨往往伴有一定文字说明,这些说明主要有三个方面:1.经济恢复,公务恢复。2.财政管理重新划分,基数或预算变化。3.今年预算增加,是因为之前太“紧”了,东西折旧了。

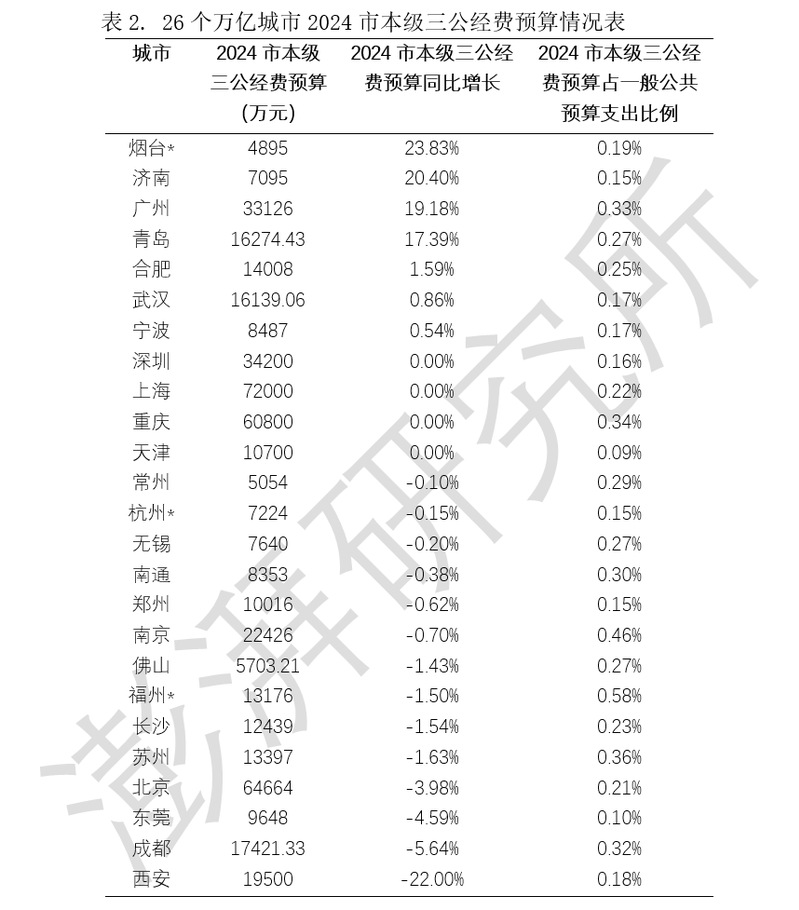

泉州无数据

再来看万亿城市数据。26个2023年GDP达到万亿的城市中(表2),除去泉州未公布数据,剩下25个城市中有7个(28%)2024年市本级口径“三公”经费总额上涨,它们分别是烟台、济南、广州、青岛、合肥、武汉和宁波。

这一比例(28%)低于长三角城市(41%),有两个可能的解释。第一,对财力紧张的城市来说,压减“三公”经费更有难度。维护政府公务运营需要一定的经费,在该经费总量已经较低的情况继续压减,或有压力。第二,存在舆论效应。总体而言万亿城市的舆论关注度更高,这对它们上涨“三公”经费造成了压力。

再来聚焦几个增长较快的万亿城市。广州说法比较简单:“2023 年预算编制时处于疫情管控时期,‘三公’经费基数较低,疫情后出现恢复性增长”,最后不忘补上,“2024 年‘三公’经费总体仍低于疫情前水平”。

济南财政局除了提到疫情后恢复公务往来以外,也提到了基层法院、检察院实行财物市级统管和车辆报废的背景。

青岛财政局的说明中,除了济南提到的,还另外提到城市安保需求的提高:“2023年公安系统增加特种车辆配备以满足大型活动安保需求,特种车辆运维费用较高导致公务用车运行维护费相应增长。”

值得一提的是,万亿城市针对“三公”经费变动的解释说明性文字普遍比长三角城市的长,说明情况也更详细,甚至提供了疫情前的数据自证“其实没涨”。

“三公”经费预算宽松,需进一步加强数据公开

澎湃研究员发现各地财政局公开“三公”经费的两个现象。

第一,“三公”经费决算往往低于预算,且来年预算不根据去年决算调整。

截至5月23日,样本城市中有2个已经公布了2023年财政决算。其中,金华2023年市本级“三公”经费决算为3588万元,为预算数(4815万元)的74.5%,但2024年该市“三公”预算为4995万元。另有西安市,2023年“三公”决算为1.4亿元,为预算的56%,但该市2024年“三公”预算为1.95亿元。

这一情况,在去年“三公”经费观察中已经非常明显。当时,澎湃研究员指出武汉市政府已经连续几年只花预算的40%-50%。2014年,《瞭望》新闻周刊记者在梳理2012-2014年多地财政预算、决算报告后指出,“即便撇开奢侈浪费的因素,‘三公’消费低于财政预算安排的情况已经成为常态。”

如何解释这一现象?预算宽松,是一种“假节约”吗?天津市政协委员、天津社会科学院社会学研究所所长张宝义说,每年地方政府晒“三公”经费决算时,总能听到“节约多少财政资金”的说法,但令公众质疑的是,“给多了花不完,就算节约?实际支出不需要那么多,为何不直接在预算中砍掉?”“宽松的预算约束,某种程度上意味着‘默许’、‘纵容’公款乱消费。”

第二,“三公”经费的公开口径缺乏统一性,地方财政局往往选择好看的数据公开。有的城市字面上年年压减“三公”经费,但实际上并未和去年使用同一口径数据。

地方财政的统计可谓复杂,口径有全市、市级、市本级、市直等,又可分决算、预算和调整预算分三次到五次发布。所以纵向查看各地市政府的“三公”经费公开数据,经常发现换口径发布、调整基数、选择性公开,甚至数据对不上的情况。

比如天津市2023年和2024年的市级“三公”经费预算都为1.07亿元,但2024年“三公”经费预算情况却写着“与2023年预算相比略有下降,主要是继续从严控制‘三公’经费,合理安排相关支出。”

再比如,苏州市2023年市级一般公共预算“三公”经费情况表称,“2023年初预算为13619万,2022年初预算为15222万,减少10.53%”,其2022年市级一般公共预算“三公”经费情况表称,“2022年初预算为13877万,2021年初预算为15218万,减少8.81%”。那么,苏州市2022年初“三公”经费预算到底是多少?

有一种合理解释,就是这些城市在年中做过预算调整,而预算调整文件并未公开。但无论如何,这些情况应该引起重视。

合理的“三公”消费有助于政府维持运转、协调政务关系、管理经济事务,会转化成善治和发展的一部分。不合理的“三公”消费可能影响财政支出效率、政府公信力甚至造成腐败现象,变成“攫取之手”的一部分。

基于上述讨论,澎湃研究所研究员建议:

第一,各市级及以下地方政府在更大程度上公开“三公”经费和其他关键财政数据,对超过一定幅度的数据变化做出相关解释,并且保持数据口径的前后一致性。

第二,出台财政公开的统计口径细则,统一不同地方政府对财政术语的使用和公开的数据口径。这不仅有利于公众横向、纵向做出更严谨的监督,提高政府的公信力,也有利于地方政府有效执行“紧日子”政策。

第三,需为“三公”经费设定合理的参考标准。各城市情况不同,对公务活动的需求及“三公”经费起始水平不同,统筹“压减”意义不一,仅看总量和变化率难判断合理性。但是目前缺乏标准和研究以判定城市“三公”经费合理性,澎湃研究员建议增加公共讨论和学术研究。

澎湃新闻原创2024-05-28